作者 | 電飯鍋

數據支持 | 勾股大數據(www.gogudata.com)

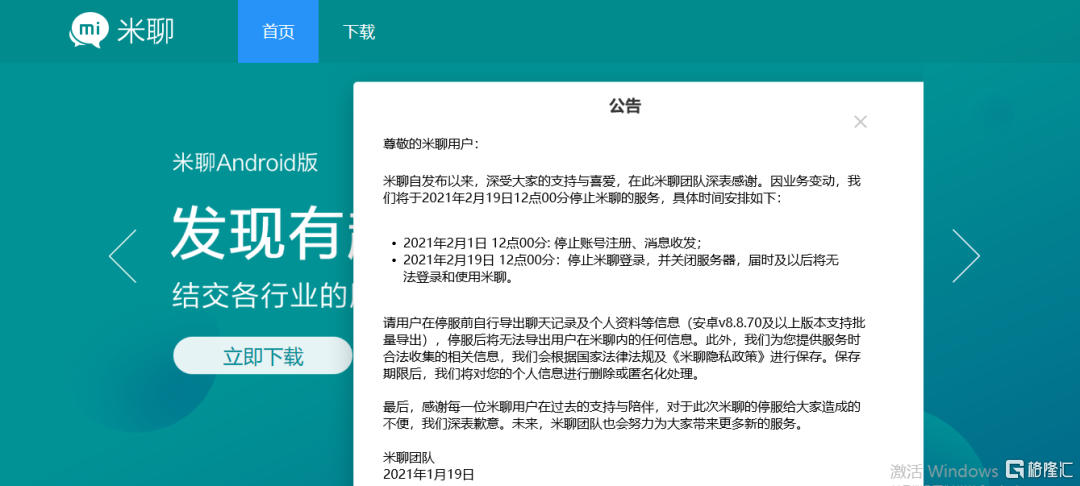

週二下午,小米旗下米聊發佈公吿,宣佈將於2021年2月19日12點00分停止服務。

幾個小時後,微信之夜到來。張小龍在微信公開課上雲淡風輕地列出一組數據:每天,有10.9億用户打開微信,7.8億用户進入朋友圈,4億用户使用小程序,3.6億用户讀公眾號文章。

十年生死兩茫茫。這兩款app問世時間相差不過40天,卻在10年間走出了完全背離的軌跡。現在,米聊已經走到了所有路的盡頭,但微信呢?

就像齊秦的那句歌詞,“我在孤獨的路上,沒有盡頭”。

下一個十年即將開啟,在這條略顯擁擠的賽道上,微信已經停不下來。所謂負重前行,不單是指它愈發顯得沉重的軀體,還有扛在肩上愈加重大的責任。已經做了十年王者的微信,面臨着一個十分現實又有些抽象的拷問:

微信還能不能、或者將如何定義下個世代?

1

揮劍決浮雲

有的軟件十年前就死了,但十年後還沒入土為安。

當然,僅僅出於尊重最可敬的失敗者這個角度,這句話也不適用於米聊。畢竟,若非騰訊響應及時,米聊曾是最接近成為即時通訊領域國民級App的那一個。

討論歷史總是有趣的。對當事人來説,所有刀光劍影和血雨腥風都已消弭在時間長河裏。剩下的,就只有看客們津津樂道的精彩故事。

讓我們倒轉時光,再回到10年前那場波瀾壯闊的社交大戰。2010年,被毫無異議地公認為中國移動互聯網歷史上的風口元年,小米、美團、微信、愛奇藝、知乎、快手,一眾日後的互聯網超級獨角獸批量誕生。

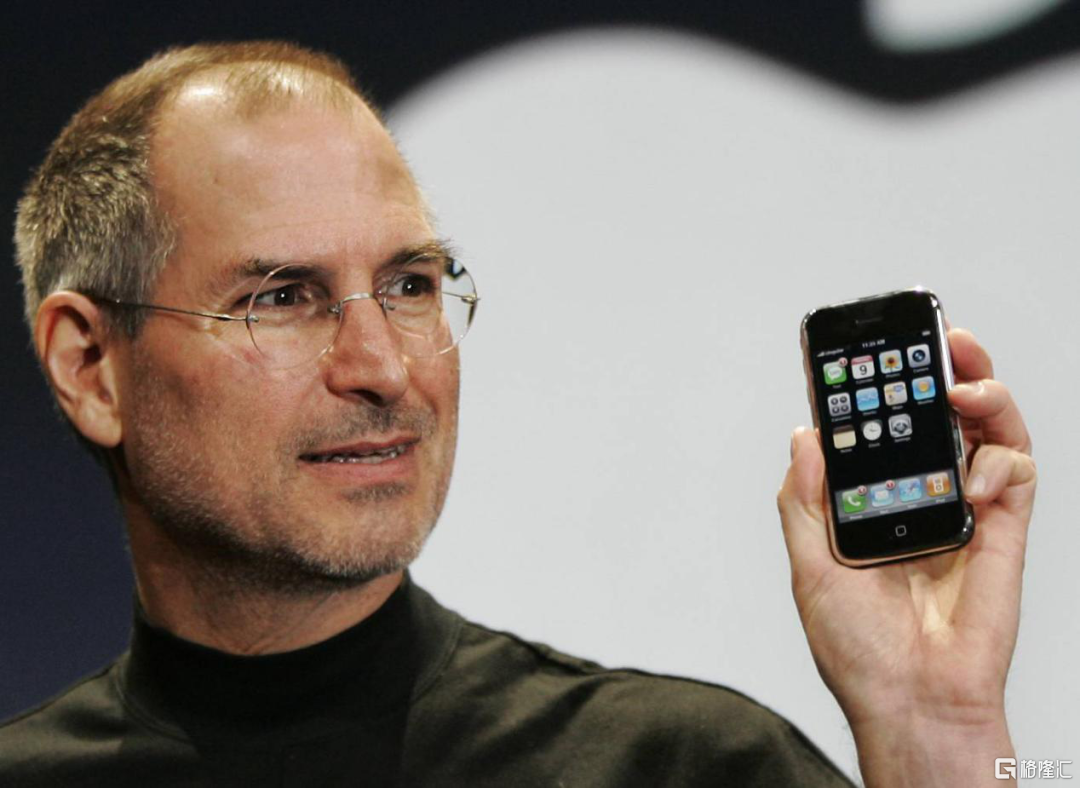

但是,真正的歷史分界線其實是在2007年。那一年,iPhone1問世、安卓系統發佈。智能手機時代,或者説移動互聯網時代悄然拉開序幕,將在未來幾年內完全顛覆人們的日常習慣、生活方式,甚至社會各界的方方面面。

春江水暖鴨先知。風起時,最先感知到新鮮空氣吹來的那部分人,毫不猶豫地把自己扔到了那個如火如荼的社交戰場。

雖然當時,王興2005年創辦的校內網,還是市面上最火的產品之一。發佈三個月內,校內網只吸引了3萬用户。但到了2011年改名人人網登陸美股時,它的活躍用户達到了1.17億。説人人網是中國的“臉書”,絲毫沒有誇張的成分。

還有開心網,2008年,在新浪耕耘10年的前CTO程炳皓出走,創立開心網。他用了一年時間,把開心網的註冊用户做到7000萬,日活量超過2000萬,頁面瀏覽量超過 20億。用QQ長大的孩子們可能不太瞭解,全民偷菜的熱潮,最早是從開心網開始的。

他強任他強,清風拂山崗。戰場上雖然風起雲湧,但QQ始終是屹立不倒的王者。2010年,QQ同時在線人數已經超過了1.2億,註冊用户也突破了10億。

説是張無忌獨扛六大門派,有些過時了。打個不恰當的比方,外族入侵之下,內戰時一城一地的得失算得了什麼?

所以説,QQ最大的威脅始終不是人人網,而是隨移動互聯網一起到來的米聊、微博和飛信。

2007年,中國移動的飛信上線。在短信一條1毛的年代,飛信主打的“免費短信”之餘社交應用,可謂是重磅炸彈般的打擊。

相比大部分民企,中國移動做社交可太有先天優勢了。試想,有一台手機不一定會有QQ號,但一定會有一串手機號。因此,飛信無論是廣吿投放還是潛在客户,可以説完全沒有年齡或地域的限制。

另外,移動還先天掌握着流量這個巨大優勢。看看如今三大運營商對各種應用推出的定向免流卡,移動當年對自家飛信的流量資費控制更不在話下。所以,擁有這麼多優勢的飛信,最後為什麼會沒落?

相比於其它敗在微信手下的社交軟件,飛信的消亡是必然的,可以説成也移動敗也移動。相比於互聯網公司的敢打敢拼,移動內部系統的官僚化、圍繞在互聯網產品與傳統增值業務之間的利益博弈,不免讓它顯得有些固步自封。

別的不説,飛信對聯通和電信號碼的封鎖,在如今的互聯網公司身上是想都不敢想的。“什麼都捨棄不了的人,什麼都無法得到”,直到2012年前,全國短信數量還一直在攀升,最高多達8973.1億條。移動放不下這塊肉,卻沒料到它在日後會成為可有可無的雞肋。

如今飛信化身和飛信想要再戰江湖,但江湖上已經不再有它的傳説。如果説飛信的失敗是固步自封,那麼,米聊和其它社交軟件的失敗就顯得有些“非戰之罪”了。

2

社交&社區

10年來,騰訊在社交這一塊成功過、也失敗過,但至少在即時通訊領域,微信還從未遇見過像樣的對手。除了當年的米聊。

之所以用當年二字,是因為米聊的成功窗口只有短短40天。

2010年10月,一款叫KIK的應用登陸蘋果商店,短短15天內吸引了超過100萬人下載。對國內一干互聯網大佬們來説,不可能意識不到這件事背後隱藏着什麼信號。

雷軍是最早反應過來的,37天后,國內第一款類KIK產品發佈——這就是最早的米聊。但僅僅在米聊發佈40天后,騰訊就迅速推出了微信。

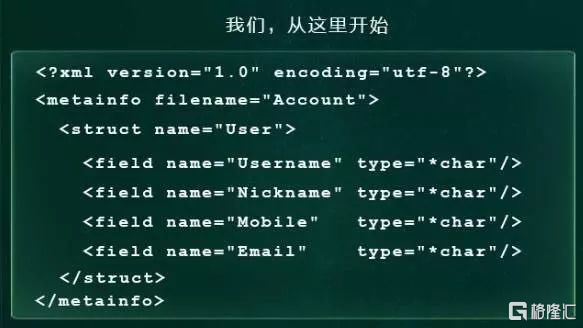

微信第一行代碼,看得懂嗎?

值得一提的是,當年QQ在社交領域以王者之姿,能如此快速地察覺到危機並推出應對措施,足可見其把握風口的敏鋭程度。但即便如此,騰訊也不免很多次落在同行身後。米聊是一次,新浪微博又是一次。

2009年8月,新浪微博上線,迅速以摧枯拉朽之姿橫掃全國。8個月後,騰訊微博跟進上線,但為時已晚,面對已經站穩腳跟的新浪微博,騰訊無能為力。2020年9月28日,騰訊微博停止運營——又是一個10年後才入土的故事。

為什麼同樣作為追趕者,微信後來居上,騰訊微博卻成了炮灰?

孵化時間是一方面,再給米聊半年時間,格局怎樣還不好説。同樣因為這個原因,直到2013年網易和中國電信共同推出的易信、阿里巴巴的來往才上線,此時微信的用户數量已經超過6億,日活用户1億。機不可失,時不再來,移動社交大戰基本已塵埃落定。

另一方面,恐怕更大的原因,是社交軟件這個大領域之下,騰訊在即時通訊與內容社區兩個方向的優勢不盡相同。

即時通訊這塊兒,騰訊的王者之詩早從上個世紀已開始寫起。QQ1999年誕生,到微信上線前夕,QQ的同時在線用户數突破了一億四千萬。

除了用户方面的輸血,騰訊在社交產品上十幾年積累的技術經驗非同小可。誇張點説,當騰訊決定全力支持微信的那一刻,這場戰爭基本已經結束了。對於微信來説,站在巨人肩膀,很難不望穿雲山。

微博則不一樣,從傳播方式來講,前期的微信、米聊等是點對點,微博則是點對面;從產品屬性上來講,微信更多是用來溝通的“工具”,微博則是建立在海量內容之上的“社區”。

對即時通訊工具來説,其排他性構成了天然屏障——每多一套溝通工具,產生的成本都是很高的。因此,在其它社交軟件上的溝通行為,最後的結果也往往是“加個微信”?

在社區領域,與微博對標的應該是B站、貼吧、知乎甚至淘寶。只不過後者各有社交屬性的強弱差別。比如,貼吧的社交屬性強一些、但知乎的社交屬性就稍弱一些。

另外也有內容和場景上的區分,B站集聚了大批ACG文化愛好者,以娛樂為主。混跡淘寶的則以女性居多,以交易行為為主。交易場景的普及度之廣,使得電商在微信之外,仍能取得極高的滲透率。其它軟件同理,在細分領域的滲透率決定了社交產品的前途。

説實話,騰訊微博敗北並不意外,QQ空間沒能發展壯大,才是真正的可惜。新浪微博的成功證明了,騰訊在社交領域並非永遠無法打敗的神話,而是大多數挑戰者選錯了路子。

打敗QQ的不是下一個QQ,而是從PC端遷移到移動端過程中出現的微信。同樣的,打敗微信的也不可能是下一個微信。

3

微信VS抖音

之所以回顧歷史,是因為日光之下並無新事。微信正在經歷的,正是QQ當年已經經歷過的。從QQ到微信,從人人網到微博,只是PC和智能手機之間硬件的遷移嗎?

不是的,讓我們把眼光從眼花繚亂的社交APP中下沉,穿過智能手機和PC,來到這張複雜架構的最底層。這時,擺在眼前的是什麼?

沒錯,是網絡。

2009年1月6日,中國工信部部為三大電信運營商發放了3張第三代移動通信牌照,標誌着我國正式進入3G時代;2013年12月4日,工信部正式向三大運營商發佈4G牌照;2019年6月6日,工信部正式向中國電信、中國移動、中國聯通、中國廣電發放5G商用牌照。

要展開講通信技術未免過於晦澀了,我們不如簡單一點説,從2G、3G到4G,分別代表的是文字時代、語音和圖片時代和視頻時代。

從2G到3G,手機取代PC成為互聯網中心,從QQ到微信的轉移準確地踩在了時代脈搏上。從4G時代開始,視頻作為新的內容載體湧入我們的手機,到4G末期逐漸形成主流。在這個階段,最具有代表性的產物,是抖音。

抖音於2016年上線,截至2020年8月,日活躍用户數已經超過6億——比微信(含WeChat)少用了半年多,而且這個數字並不包含TikTok在內。

這幾年,不乏各種挑戰者欲把皇帝拉下馬。2019年初,今日頭條的多閃APP、王欣的馬桶MT、和羅永浩子彈短信升級版聊天寶集體亮相,大有形成合圍之勢。但最後,它們反倒被微信一個人包圍了——無他,微信現時的體量,已形成龐大的集聚效應。

巨頭跌倒的故事,大家都愛看。但嘴上説着這破微信早特麼用煩了,身體還是很誠實的——等大家都動了,我再動。結果誰都沒動,動了的,過一陣子自己也回來了。

所以説,現階段單純做即時通訊工具,甭管是熟人社交還是陌生人社交,最終都只有一條路可走——打敗不了微信,只能加入微信。

但是,抖音憑什麼在微信的眼皮子底下殺出一片天?

很簡單,抖音不是通訊工具,而是憑藉以視頻為主的海量內容形成的社區生態。那麼問題又來了,在微博等一眾內容社區的夾擊之下,抖音又是怎麼脱穎而出的?

這就不得不講到張小龍前天的演講了。一個半小時的演講裏,關於視頻號的內容佔據了45分鐘。為什麼視頻號這麼重要?抖音活生生的例子吿訴我們,從文字、圖片到視頻的遷移,是足以與移動互聯網革命相提並論的改變。

2015年,從陌生人社交轉型直播後,陌陌終於實現了年度盈利;Blued作為國內同性交友第一股,近兩年,直播服務收入在總收入中的佔比都是90%左右;虎牙和鬥魚先後上市,遊戲直播有多火爆不用説了;甚至連幾大電商巨頭,今年也紛紛臣服在電商直播的利誘之下。

但是,正如微信在即時通訊領域的一統天下一樣,互聯網贏家通吃的定理從未改變。抖音在短視頻領域的地位形成的集聚效應,讓它無論對秀場、遊戲還是電商直播都產生了強力衝擊。那麼在社交領域呢?至少在造星和賺錢這一塊,抖音已經遠遠領先於公眾號和微博了。

視頻只是一個載體,但又不只是一個載體。微信有公眾號和小程序兩個強大的生態,但在視頻領域一直有所欠缺——視頻號上線半年日活超2億,但與微信10.9億的月活比起來還有很大增長空間。問題是,在抖音的步步緊逼之下,留給微信的時間還有多久?

4

尾聲

十年真的太久,久到可以改變很多東西,小到一個人,大到一個國家。但也有些事情從未改變過,比如,無論多大年紀,換了多少部手機,也不會被人們卸載的微信。

但是,從未改變,並不意味着永遠不會改變。騰訊已經無比龐大,但社交永遠是它的根基。視頻是未來所有互聯網內容的主流載體,這一仗是不能輸的,張小龍顯然比我們所有人都更清楚這一點。

前天的公開課,我最感興趣的是他對微信未來的暢想,“現在大家打開一個朋友的微信名片,往往除了名字頭像,什麼也看不到。朋友圈也很多人設置了時效。但事情不應該是這樣的,每個名片,應該是活生生的才對。”

技術無法改變世界,改變世界的是使用技術的人和想象力。微信從誕生之初,就是一款充滿想象力的產品,並且極其擅長從最宏觀也最底層的角度思考,並做出改變。

4G時代已來到末期,微信將會如何在視頻領域做出改變,能否再次引領整個行業、形成新的生態,的確值得期待。但更值得期待的,是即將到來的5G時代,又會給如今的互聯網造成怎樣的變局。

到那時,騰訊又會靠哪一款產品完成突圍?